No seminal ensaio A Eficácia Simbólica, parte da obra Antropologia Estrutural (1958), Claude Lévi-Strauss traça um paralelo profundo entre o método freudiano e as práticas xamânicas. Ele argumenta que tanto o psicanalista quanto o xamã atuam como intermediários que utilizam símbolos e narrativas para reorganizar a experiência subjetiva do indivíduo, promovendo a cura. Lévi-Strauss revela que a eficácia de ambos os métodos reside no poder do símbolo em alterar a percepção da realidade interna, evidenciando que as estruturas mentais humanas compartilham semelhanças fundamentais, independentemente do contexto cultural.

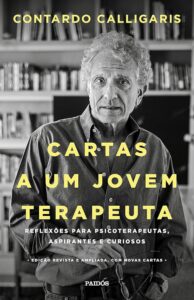

Em sua obra Cartas a um jovem terapeuta, Contardo Calligaris nos presenteia com uma reflexão profunda e ao mesmo tempo acessível sobre os labirintos do ofício terapêutico. Endereçada não só aos aspirantes, mas também aos curiosos e profissionais que buscam um olhar crítico sobre a sua prática, o livro se desenrola como uma coleção de cartas que, tal qual confidências entre amigos, nos envolvem em um diálogo íntimo e provocativo.

Afastando-se da tese de Lévi-Strauss, desde as primeiras páginas, Calligaris se empenha em desconstruir a figura quase mítica do terapeuta como um “curador mágico” dos males da alma. Em vez disso, ele nos convida a enxergar o terapeuta como alguém que caminha ao lado do paciente, sem pretensões de superioridade ou infalibilidade. O autor propõe uma postura mais humilde e autocrítica, onde o sucesso terapêutico não se mede pelo aplauso ou reconhecimento, mas pela capacidade de ser o “remédio” que, cumprida sua função, pode ser esquecido sem pesar. Essa ideia de distanciamento ideal entre terapeuta e paciente ecoa a ética psicanalítica, mas também desnuda as armadilhas emocionais e narcísicas que espreitam na profissão.

Um dos grandes méritos da obra é a crítica afiada ao culto à personalidade que permeia o mundo da psicanálise. Calligaris não poupa ironias ao descrever os “chefes de escola”, profissionais que, sedentos por admiração, acabam por transformar o vínculo terapêutico em uma teia de dependências. Em vez de libertar, perpetuam “curas” eternas, aprisionando “discípulos” e pacientes em uma forma de submissão psíquica. Suas palavras são como um espelho que reflete não só as vaidades alheias, mas também nos convida a examinar as nossas próprias, psicanalistas ou não.

Um dos grandes méritos da obra é a crítica afiada ao culto à personalidade que permeia o mundo da psicanálise. Calligaris não poupa ironias ao descrever os “chefes de escola”, profissionais que, sedentos por admiração, acabam por transformar o vínculo terapêutico em uma teia de dependências. Em vez de libertar, perpetuam “curas” eternas, aprisionando “discípulos” e pacientes em uma forma de submissão psíquica. Suas palavras são como um espelho que reflete não só as vaidades alheias, mas também nos convida a examinar as nossas próprias, psicanalistas ou não.

O texto ilumina com precisão cirúrgica o perigo das idealizações mútuas. O amor de transferência, esse fenômeno tão fundamental quanto delicado no processo de cura, é analisado com rigor. Calligaris nos alerta sobre a linha tênue que separa a utilização ética desse amor para o crescimento do paciente e a sedução pelo papel idealizado que pode levar o terapeuta a um abismo ético. É um chamado à consciência dos dilemas profundos que habitam a prática clínica.

Outro ponto crucial é a visão de Calligaris sobre a formação do terapeuta. Ele desafia a ideia de que a academia seja o único caminho para a prática terapêutica, enfatizando a importância vital da experiência da análise pessoal e da prática clínica constante. Para ele, a formação é um processo infinito, uma jornada de autoanálise e questionamento contínuo das próprias motivações e métodos. Diplomas e títulos não encerram essa caminhada; são apenas marcos em um percurso muito mais extenso e profundo, que exige do psicanalista implicar-se continuamente em sua prática, em seus casos, ao ponto de revolucionar constantemente o seu próprio Eu no mundo, muito além de técnicas e métodos adotados em seus casos clínicos.

A crítica ao conservadorismo de certas instituições de formação ressoa forte nesse livro. Calligaris denuncia os institutos que, em nome da normatividade social e sexual, abafam a autenticidade e a singularidade dos futuros terapeutas. Ele sugere que uma “vida colorida” e experiências fora dos trilhos convencionais não só enriquecem a prática clínica, mas são essenciais para que o terapeuta possa realmente acolher a vastidão da experiência humana sem julgamento. É um apelo à abertura, à empatia sem preconceitos, à compreensão verdadeira do outro em sua totalidade.

Entretanto, a obra não está isenta de críticas. A informalidade com que alguns temas, por vezes fundamentais e estruturais à psicanálise – e, por isso, essenciais aos jovens terapeutas -, são tratados, pode dar a impressão de que esses são menores. Não são. O tom confessional e íntimo enquanto proposta, embora cativante, talvez deixe a desejar nos termos de uma necessária densidade teórica em certas passagens. Psicanalistas ou estudantes mais exigentes podem sentir falta de uma análise mais aprofundada de certos aspectos abordados.

Portanto, que reste nítido: esse livro, assim como os de Freud, Lacan ou quem quer que seja – precisamente no sentido daquilo que é defendido na própria obra – não deve ser lido como se fosse um manual. Afinal, somente Contardo Calligaris foi Contardo Calligaris.

Exatamente por isso, Cartas a um jovem terapeuta é uma leitura essencial. Não apenas para aqueles que desejam trilhar o caminho da psicoterapia, mas também para os que, já inseridos no campo, buscam uma reflexão sincera sobre sua prática através do olhar de um psicanalista excepcional. Com sagacidade e senso crítico, Calligaris nos oferece um convite à introspecção profissional, à revisão constante dos papéis que terapeuta e paciente desempenham nessa dança delicada. O livro se revela como uma bússola ética e prática orientando o jovem terapeuta que, longe de almejar a perfeição, está disposto a abraçar as suas próprias fragilidades e limites.

Com uma linguagem acessível e sofisticada, Calligaris consegue o que poucos autores alcançam: fazer com que o leitor reflita sobre os dilemas mais profundos da prática terapêutica enquanto se deleita com narrativas pessoais e incisivas. Cartas a um jovem terapeuta é uma leitura instigante, um convite a pensar a psicanálise e a psicoterapia além das fórmulas convencionais, mergulhando nas águas turvas e fascinantes da condição humana.

—————————–

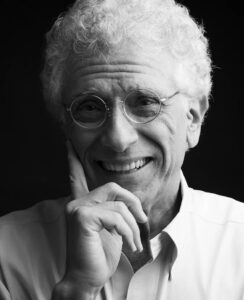

Nascido em Milão, Itália, em 1948, Contardo Calligaris foi um psicanalista, escritor e dramaturgo que deixou uma importante marca no cenário cultural brasileiro.

Nascido em Milão, Itália, em 1948, Contardo Calligaris foi um psicanalista, escritor e dramaturgo que deixou uma importante marca no cenário cultural brasileiro.

Formou-se em epistemologia genética e letras na Universidade de Genebra, onde foi aluno, entre outros, do psicólogo suíço Jean Piaget. Doutor em psicologia clínica pela Universidade de Provence, em Marseille, aprofundou os seus conhecimentos em psicanálise em Paris, onde teve aulas com Michel Foucault e Jacques Lacan. Foi professor de Estudos Culturais na New School, de Nova York, e professor convidado de Antropologia Médica na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Essa formação multidisciplinar e internacional lhe conferiu uma perspectiva única, permitindo-lhe transitar com fluidez entre a psicanálise, a literatura e a crítica social.

Radicado no Brasil desde os anos 1980, tornou-se uma voz influente ao escrever colunas semanais para a Folha de S.Paulo, onde abordava temas contemporâneos com sensibilidade e acuidade intelectual. Publicou diversos livros, incluindo romances e uma peça teatral. Ele também criou a série de televisão intitulada Psi, exibida na HBO.

Calligaris faleceu na cidade de São Paulo, em 30 de março de 2021, aos 72 anos.

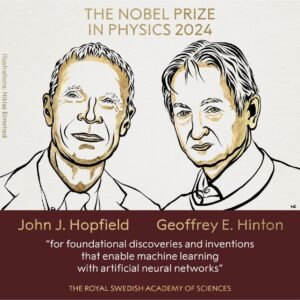

O discurso de Hinton, proferido logo após o anúncio de sua premiação, ecoa as preocupações que ele vem manifestando há tempos: a IA, especialmente em sua forma generativa, pode ultrapassar o controle humano, acarretando riscos imprevisíveis à humanidade.

O discurso de Hinton, proferido logo após o anúncio de sua premiação, ecoa as preocupações que ele vem manifestando há tempos: a IA, especialmente em sua forma generativa, pode ultrapassar o controle humano, acarretando riscos imprevisíveis à humanidade. No entanto, há um aspecto ainda mais profundo em jogo aqui: a própria capacidade da IA de criar e manipular a linguagem. Algo que Hinton e muitos vemos como uma potencial ameaça. Os seres humanos, de criadores da IA, paulatinamente, já estamos sendo convertidos em criaturas formadas e “informadas” pela IA desregulada. O psicanalista Jacques Lacan, em seu Seminário XI (1964), explora a centralidade da linguagem no processo de estruturação do sujeito. Para Lacan, o sujeito é “falado” pelo Outro e o inconsciente é estruturado enquanto linguagem. No entanto, se sistemas de IA podem produzir e manipular a linguagem sem a dimensão do inconsciente humano e sem as barreiras psíquicas, o que restaria do sujeito humano falado pelo grande Outro-IA?

No entanto, há um aspecto ainda mais profundo em jogo aqui: a própria capacidade da IA de criar e manipular a linguagem. Algo que Hinton e muitos vemos como uma potencial ameaça. Os seres humanos, de criadores da IA, paulatinamente, já estamos sendo convertidos em criaturas formadas e “informadas” pela IA desregulada. O psicanalista Jacques Lacan, em seu Seminário XI (1964), explora a centralidade da linguagem no processo de estruturação do sujeito. Para Lacan, o sujeito é “falado” pelo Outro e o inconsciente é estruturado enquanto linguagem. No entanto, se sistemas de IA podem produzir e manipular a linguagem sem a dimensão do inconsciente humano e sem as barreiras psíquicas, o que restaria do sujeito humano falado pelo grande Outro-IA? No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo, publicado no livro

No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo, publicado no livro

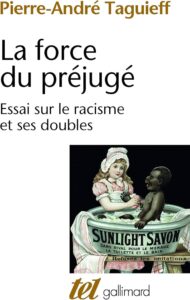

A intersecção entre o narcisismo das pequenas diferenças, o medo ao pequeno número e a geografia da raiva oferece um arcabouço teórico robusto para compreender as tensões que permeiam as sociedades atuais. Esses conceitos revelam como processos psicológicos individuais se refletem e se amplificam nas dinâmicas sociais e políticas.

A intersecção entre o narcisismo das pequenas diferenças, o medo ao pequeno número e a geografia da raiva oferece um arcabouço teórico robusto para compreender as tensões que permeiam as sociedades atuais. Esses conceitos revelam como processos psicológicos individuais se refletem e se amplificam nas dinâmicas sociais e políticas.

O assédio moral, o assédio sexual e a importunação sexual –

O assédio moral, o assédio sexual e a importunação sexual –  Jacques Lacan, em O Seminário, livro 10: a angústia (1962-1963), explora a passagem ao ato como um ponto de ruptura na experiência subjetiva. Quando a angústia atinge níveis intoleráveis, o sujeito que comete o assédio pode experimentar uma quebra na sua capacidade de mediar seus impulsos através da linguagem e da simbolização. Essa falha culmina em uma ação impulsiva, que interrompe o campo do pensamento e se manifesta diretamente como ato investido em direção ao outro – uma violência que não é apenas física, mas profundamente psíquica.

Jacques Lacan, em O Seminário, livro 10: a angústia (1962-1963), explora a passagem ao ato como um ponto de ruptura na experiência subjetiva. Quando a angústia atinge níveis intoleráveis, o sujeito que comete o assédio pode experimentar uma quebra na sua capacidade de mediar seus impulsos através da linguagem e da simbolização. Essa falha culmina em uma ação impulsiva, que interrompe o campo do pensamento e se manifesta diretamente como ato investido em direção ao outro – uma violência que não é apenas física, mas profundamente psíquica. Assim, as manifestações de assédios e a importunação sexual devem ser compreendidos não apenas como transgressões morais ou sociais, mas como sintomas de um tipo de falha mais profunda no psiquismo daquele que perpetra o crime.

Assim, as manifestações de assédios e a importunação sexual devem ser compreendidos não apenas como transgressões morais ou sociais, mas como sintomas de um tipo de falha mais profunda no psiquismo daquele que perpetra o crime.