O homem que diz: “dou”, não dá / Porque quem dá mesmo, não diz / O homem que diz: “vou”, não vai / Porque quando foi, já não quis / O homem que diz sou, não é / Porque quem é mesmo é, não sou / O homem que diz tô, não tá / Porque ninguém tá quando quer…

(Baden Powell / Vinícius de Moraes)

Às vezes tomamos as pessoas que estão em um mesmo lugar como semelhantes.

Aqui, falo de lugares da geografia do mapa, mas também daquela dos territórios simbólicos. Da visão de mundo, das artes, das leis, da política, da ideologia, dos discursos, das práticas, da mente, dos desejos ou do coração. Do psiquismo, pra resumir.

Então, quando ouço algo dessa natureza das coisas, mais comezinhas e do dia-a-dia, me pergunto qual é a desse olhar estrangeiro que diz, dessa cornucópia de demandas.

De onde vem esse atestado do que nos habita, infantil. Aquele que diz sem saber, fala e age sem refletir sobre aquilo, de fora. Olhar lúdico, eventualmente, imponderado que, em um instante, pode ser inconsequente. Porque se julga em-poderável naquilo que acusa, enquanto enredado na malha dos significantes e entregue à tempestade que desaba das nuvens dos significados.

Aquele viés apaixonado, subitamente, que se apavona em mania, eufórico ou catastrófico, cordial. Retina vidrada que sumariza tomos de coleções em segundos e aponta dedos com a mesma facilidade com que abraça e chora. E ri. Ou, pior, aquela que define pontos sem tocar o corpo e a alma das linhas.

Então, me lembro que o apaixonado não é o poeta, e que a recíproca tampouco é verdadeira.

Quando miro e escuto esse olhar, me pergunto de onde ele vem, mas, também, por onde passou, o que viu, comeu, ouviu e cheirou. Porque ele não pertence a nada, como supõe apontar, senão – como lhe escapa – apenas é, numa humanidade de milênios.

Não há posição comum entre dois. Na melhor das hipóteses, há posição simultânea, que, no caso, não resiste a cinco minutos de escuta verdadeira ou conversa honesta.

A identificação é onça arisca. Organiza a vida social no longo prazo, mas pode, num instante, desorganizar a vida do sujeito.

Sejam pessoas que estão no lugar no qual não estamos, sejam aquelas no lugar em que nos encontramos.

Então, faz-se necessário um chamado ao narcisismo das pequenas diferenças. Aquele que, na contramão do que defendia o excelente Arjun Appadurai, talvez seja a escapatória às armadilhas do globalismo, reino maior dos discursos inconscientemente desalinhados das práticas, porque terreno privado sob o jugo permanente dos likes do social virtual.

Esse estranho que nos habita, esse estrangeiro criança nas redes sociais virtuais, cada vez mais busca identificações totais. Positivas ou negativas. Ele busca um Deus. O que ele ainda não diz é que a busca é por uma divindade particular, só dele.

Às vezes tomo uma pessoa, que está no mesmo lugar em que estou, enquanto semelhante.

Então, pergunto o que ela disse, discursou e fez pra chegar até aqui.

Não busco a falsa função purificadora daquilo que julgo meu ou do dito “cancelamento”, expressão perigosa do fascismo contemporâneo. Anseio, talvez, somente a necessidade de uma busca pela identificação que me aproxima do outro enquanto me posiciona narcisicamente.

Porque sempre precisaremos tentar entender quem somos a partir de onde viemos, tarefa cada vez mais árdua. Em alguns momentos com desconfiança. Noutros, com desejos de partilha e comunhão.

No entanto, sempre com respeito. Ao menos, até à página dois.

Afinal, por quaisquer que sejam as linhas sinuosas de infinitos pontos, naquele instante estamos no mesmo lugar.

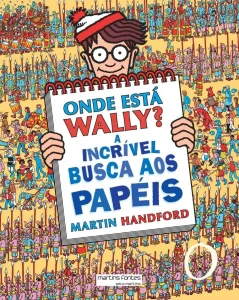

se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas.

se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas. ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo.

ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo. ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.

ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.