Em um país no qual a alegria sempre foi percebida como um instrumento da sobrevivência e da resistência, o carnaval foi alçado a um espaço de encontros, representações, críticas, sustentações e subversões.

O fascismo, ao contrário, sempre foi a celebração do rígido, do uniforme, do previsível. Sua estética de ângulos retos e linhas duras, da marcha cadenciada, da obediência coreografada. Historicamente ele não tolerava o desvio, o grotesco, a ironia – elementos essenciais da tradição carnavalesca.

No carnaval, a hierarquia aparentemente se dissolvia, os signos eram embaralhados e o poder, ridicularizado. Não por acaso, regimes fascistas sempre buscaram sufocar ou controlar as artes e expressões populares, temendo suas capacidades de desagregarem os alicerces do autoritarismo.

Isso mudou.

Em tempos de ameaças autoritárias pulverizadas e organizadas pelo planeta, compreender o carnaval – enquanto fato social na atual conjuntura brasileira – como um antídoto ao fascismo local significaria reconhecer que a sua estética do excesso, a sua política da brincadeira e a sua ética da transgressão seriam, por si só, formas de resistência à rigidez dos que pretendem restringir as liberdades para perpetuar a injustiça social do “mercado”, cada vez mais sanguinário.

Imagem gerada por IA pelo site Café com Pepino.

Entretanto, o neofascismo e o neonazismo têm se massificado nos últimos quinze anos exatamente porque incorporaram em sua linguagem – desde os tempos em que se restringiam à deep web – o escárnio, o desvio, o grotesco, a ironia. Cultivo nítida a leitura de que esse processo, tal qual o reconhecemos em 2025, só foi possível em função da sua relação simbiótica com a massificação da internet e, em um segundo momento, das redes sociais virtuais.

Um fosso inédito foi aberto pela última revolução tecnológica. De um lado, uma juventude interessada nas novidades, como sempre, mas extremamente privilegiada – que teve acesso material aos recursos necessários nos primórdios da internet, enquanto diversão livre e descomprometida. Do outro, o universo adulto de então, que historicamente ditou os rumos das novas tecnologias e estava alheio à revolução que ocorria. Assim, pela primeira vez na história da humanidade, o controle sobre uma revolução tecnológica não ficou nas mãos dos adultos.

Sarcasmo, ironia, inconsequência, o grotesco, medo, ansiedade, falta de limites e delírios de onipotência são predicados facilmente encontrados em jovens e em carnavais desde sempre. Assim, ao longo dos últimos trinta anos, o ethos da internet foi sendo configurado simbolicamente com tal regressividade.

O pior? Uma regressividade simbolizada pelo universo emocional de arrogantes adolescentes da elite econômica mundial. Quando alguns deles se tornaram bilionários “brincando” e ficaram cada vez mais poderosos enquanto envelheciam, provavelmente se perceberam avalizados e aprovados num suposto “grande teste da vida”. Acreditaram que não precisavam mudar, a reverem suas visões de mundo, a aprenderem, a serem humildes diante do desconhecido. Eles não foram educados pela vida real, não tiveram desejos frustrados o suficiente, não foram castrados pela cultura, pelas leis, sequer foram submetidos ao contraditório. Eles fabricaram, sem resistência alguma dos Estados nacionais e de órgãos internacionais um novo mundo no qual são reis, déspotas.

Hoje, o que temos é uma confraria com meia-dúzia de moleques, entre 30, 40 e 50 anos de idade, controlando os destinos de países e do planeta. Suas ações são, eternamente, uma brincadeira, ainda que lancem bilhões de seres humanos no abismo. Tal revolução promoveu uma fratura global que se consolida, nos dias atuais, no poder assustador adquirido pelas Big Tech que ajudaram a construir e, agora, abertamente legitimam e promovem o neofascismo e o neonazismo. Do sonho de uma internet livre, que seria uma difusora de conhecimento e da liberdade, passamos aos monopólios desregulados de grandes corporações comandadas por regredidos com aspirações messiânicas e totalitárias. No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo propus uma extensa análise a esse respeito.

Fiz essa digressão porque, ao escrever sobre o carnaval em tempos sombrios, penso que devemos reconhecer que o fascismo se carnavalizou e, talvez por isso, em larga medida, popularizou-se. Ele propala às massas – de fato, é promovido pelo grande capital nas redes sociais virtuais – o pensamento mágico; não enquanto fantasia, mas como força de concretude. Vende-se, assim, com as mais sofisticadas técnicas de marketing uma História mentirosa, falsa, deturpada, delírios, uma realidade alternativa, um Brasil paralelo, uma Terra plana. Como se instalassem, desse modo, um chip nos cérebros de milhões de pessoas que, ao contrário do que lhes propiciaria o carnaval, são aprisionadas em um universo paralelo de negação, cujo combustível são o medo e o ódio, porém, que os liberta naquilo que descrevo como uma psicose compartilhada.

Essa estratégia sádica do capital após a crise de 2008, portanto, é o exato oposto daquilo que ele apregoa e vende. Ela não é libertária do ponto de vista econômico, filosófico e sociopolítico, mas uma ação doutrinária sem precedentes, cuja dominação é percebida cognitivamente como libertadora por aqueles que passam a fazer parte do seu rebanho, da sua seita terrorista e, por isso, a defendê-lo até à morte, sem qualquer consciência de que o esteja fazendo. Inclusive, com alto grau de suscetibilidade a tais discursos de ódio estão aqueles que foram frustrados, precarizados e marginalizados pelo neoliberalismo – anos 1980-90 -, que estavam com muita raiva de “tudo que está aí”. Portanto, o fascismo contemporâneo é um fenômeno de massa.

Entretanto, apesar de apresentar-se como um bufão com uma máscara barroca, o fascismo sempre se fundou, e assim continua, no medo, na covardia, na violência e na homogeneização, enquanto o carnaval, de fato, é um espaço de multiplicidade e coragem, uma pedagogia do descontrole onde a alegria da partilha é um ato político, não o ódio. O fato social carnaval nos ensina que o riso não é apenas uma manifestação do prazer e da alegria, mas também uma arma contra as forças da necropolítica contemporânea que operam aquilo que chamo de ultraliberalismo.

O fascismo carnavalizado continua nadando de braçada na internet, no tanque que lhe foi fabricado e tem sido ampliado pelas grandes corporações. Já ao carnaval cabe o verdadeiro espaço público: as ruas, praças e avenidas. Nas frestas dessa folia, músicas e ideias sempre surgiram para confrontar ditaduras, velhos moralismos e a rotina violenta promovida pelo status quo brasileiro. Por isso, a presente discussão se tece no cruzamento entre o desejo de liberdade – o uso do riso como tática de resistência – e a consciência de que as festas populares, especialmente o carnaval, também guardam estruturas de poder e hierarquia. Para tanto, contraponho duas obras que julgo complementares e essenciais para compreendermos a importância crescente de nos carnavalizarmos na atual conjuntura brasileira e mundial.

I. Carnaval brasileiro – o vivido e o mito

Um dos pilares da sociologia brasileira, Maria Isaura Pereira de Queiroz, em Carnaval brasileiro – o vivido e o mito (1992), investiga a dualidade entre a estrutura concreta do carnaval e a imagem idealizada que o envolve. Enquanto o mito sugere uma suspensão das hierarquias sociais e a liberdade irrestrita dos foliões, a realidade demonstra que a festa, ao invés de subverter a ordem, a reafirma. A autora desmonta a visão de que o carnaval seria um espaço de inversão social, mostrando que, apesar da aparência democrática, a festa segue reproduzindo desigualdades e mantendo formas de exclusão.

A análise parte do estudo histórico da transição do “entrudo” português para o carnaval moderno. O entrudo, marcado por brincadeiras desordenadas e interações comunitárias, foi gradualmente substituído por um modelo de festa organizado e disciplinado, especialmente sob influência da elite europeia. No Brasil, esse processo acompanhou a urbanização e o crescimento econômico, resultando na consolidação do carnaval como um grande evento nacional. Enquanto em Portugal a festa perdeu força, no Brasil ela se institucionalizou e se tornou um dos principais símbolos culturais do país. No entanto, essa hegemonia não ocorreu sem disputas. O controle sobre a festa passou a ser exercido por empresários, políticos e patrocinadores, tornando-a menos espontânea e mais voltada ao espetáculo do que à participação popular livre.

Imagem gerada por IA pelo site Café com Pepino.

O mito carnavalesco é sustentado pela ideia de que, durante a festa, diferenças de classe, raça e poder desaparecem, criando uma sociedade alternativa, ao menos temporariamente. No entanto, Queiroz demonstra que essa visão esconde o funcionamento real do carnaval. O caso das escolas de samba do Rio de Janeiro é ilustrativo: surgidas em comunidades periféricas, essas escolas foram progressivamente apropriadas por gestores e investidores externos, afastando os sambistas das decisões estruturais. Os desfiles, muitas vezes exaltados como expressões genuínas da cultura popular, seguem regras rígidas, são avaliados por critérios técnicos e se tornam verdadeiros espetáculos empresariais. O mesmo ocorre nos bailes carnavalescos, onde a segregação se mantém evidente – os ingressos limitam a participação de determinados grupos, enquanto os espaços mais prestigiosos são reservados à elite.

Desde o século XIX, o carnaval foi incorporado à construção da identidade nacional. O movimento modernista e o Estado Novo ajudaram a promovê-lo como um símbolo da brasilidade, destacando sua diversidade e alegria. Entretanto, Queiroz aponta que essa valorização cultural não implica maior inclusão social. O carnaval é exaltado como manifestação popular, mas os setores populares permanecem distantes da sua administração e lucratividade. Sua institucionalização fortaleceu a festa como um evento oficial, mas também restringiu a autonomia dos foliões.

Ao examinar escolas de samba, blocos e bailes, Queiroz conclui que o carnaval não rompe com a estrutura social vigente, mas a reforça. As normas que regem os desfiles, a segregação econômica dos eventos e o controle exercido por patrocinadores e governantes revelam que a festa está longe de ser um momento de anulação das desigualdades. Como afirma a autora, o mito carnavalesco reúne observações, formula noções e constrói uma imagem social atraente, refúgio no qual os indivíduos, uma vez por ano, encontram o prazer de uma existência alegre e livre, oposta à penosa aceitação das desilusões do cotidiano. Mas é apenas uma imagem… (QUEIROZ, p. 195).

A obra desmonta a noção de carnaval como um espaço de liberdade plena, revelando sua complexidade estrutural. Queiroz demonstra que, por trás da aparência festiva, persistem as mesmas hierarquias e disputas que caracterizam a sociedade brasileira. Assim, podemos inferir, o Brasil e o mundo contemporâneos, sob a ameaça do fascismo carnavalizado. Sua análise desafia a visão romantizada da festa, convidando o leitor a enxergar o carnaval não apenas como celebração, mas como um fenômeno social marcado por tensões e dinâmicas de poder. O contraste entre o vivido e o mito expõe uma festa que, ao invés de instaurar uma realidade alternativa, reflete as contradições da própria sociedade que a celebra.

II. O carnaval à luz de Sem tesão não há solução, de Roberto Freire

Em Sem tesão não há solução (1987) – expressão lida pelo autor em um picho no muro de um cemitério de São Paulo -, Roberto Freire relata que nunca se submeteu passivamente à violência imposta pela ditadura militar no Brasil. Dissidente e indignado, enfrentou o regime de todas as formas possíveis, sendo perseguido, preso, torturado e testemunhando a morte de amigos. Diferente de alguns que suportaram a repressão sem recorrer às drogas, ele admitiu ter se tornado alcoólatra e usuário de diversas substâncias para suportar a dor e o medo. No entanto, atribuiu também ao álcool o fato de não ter enlouquecido ou cometido atos extremos.

Ao longo de dez anos de terapias intensas, conseguiu substituir essa dependência por uma ideologia transformadora, que o ajudou a canalizar sua energia vital e criativa naquilo que ele chama de ação revolucionária. Sobretudo esses trabalhos que culminaram na Somaterapia me restituíram o necessário tesão para levar adiante e com armas novas, mais eficientes, a luta contra o autoritarismo reativo que a violência do fascismo deixou infiltrado em mim. (FREIRE, p.78).

Assim, tesão, muito simples e resumidamente, quer significar hoje o que sentimos sensualizando juntos a beleza e a alegria em cada coisa com a qual entramos em contato e com a qual nos comunicamos. (FREIRE, p. 12).

Quando Roberto Freire propõe a ideia de que o “tesão” equivale a uma dimensão essencial da vida, algo que transcende o mero desejo sexual e se converte em uma energia vital, ele lança luz sobre múltiplos fenômenos culturais e políticos. Dentro desse horizonte, observar o carnaval brasileiro — símbolo de uma vitalidade quase anárquica em suas manifestações — por meio do prisma freiriano significa deslocar o foco dos aspectos organizacionais da folia para aquilo que Freud, Reich e o próprio Freire evocam: a fusão entre o prazer e a reinvenção da convivência social.

No livro, Freire defende que o tesão não se limita a um substantivo ligado somente à excitação carnal; além, o tesão se desdobra como força que desperta o entusiasmo, a criatividade e a vontade de viver. Aproxima-se, assim, do que ele chama de “ludicidade espontânea”, um modo de brincar e jogar com a vida que ultrapassa as fronteiras do produtivismo e da competitividade. Dessa perspectiva, portanto, reconheceríamos o carnaval enquanto uma explosão de cores, gestos, melodias e, sobretudo, participação coletiva. O fato social que estrutura um palco central daquilo que Freire poderia denominar de uma dimensão tesuda da existência.

1 – O carnaval como exaltação da alegria e do prazer

Um dos primeiros pontos que Freire sublinha é a fusão entre a busca do prazer e a rejeição da opressão, sejam suas raízes familiares, políticas ou religiosas. Ele critica diretamente as formas autoritárias que se manifestam nos lares e na sociedade, sustentando que o tesão é o antídoto mais visceral contra a normatização. No carnaval, essa crítica ganha concretude: a fantasia, o riso e a irreverência subvertem temporariamente as hierarquias, o status quo. Nele, milhões de pessoas se permitem vivenciar “o tesão de estar vivo”, com “os sentidos em estado de alerta, de prontidão, antenados, numa espécie de ereção vital, somática, geral.” (FREIRE, p. 11).

Ainda que os grandes interesses econômicos busquem “domesticar” a festa, o impulso profundo do carnaval permanece ancorado em sua raiz libertária, enquanto expressão popular. Um fato social delineado enquanto válvula de despressurização coletiva que ecoa, em parte, a proposta freiriana de que “tesão” não é só impulso erótico, mas sim alegria e prazer diante da vida, vontade de experienciar um campo coletivo que expande substancialmente a satisfação pulsional em sublimação e ato.

2- O combate ao autoritarismo nos corpos

Freire analisa, em diversos trechos, a forma pela qual a sociedade burguesa e o poder político instituído reprimem a livre expressão corporal. Ele argumenta que a família e as autoridades usam o moralismo para bloquear uma subjetividade revolucionária, impedindo as pessoas de se reconectarem a sua pulsão natural de prazer. Ora, durante o carnaval, por alguns dias, a liberação dos corpos age como uma ressurreição dessas forças vitais, ainda que efêmera. Abundam as expressões culturais, os excessos, as músicas, as fantasias, a nudez parcial, a sensualidade, a diversão ruidosa, a brincadeira franca, e — mesmo sob vigilância midiática ou institucional — o carnaval faz emergir a capacidade das pessoas de ocuparem as ruas e se encantarem pelos gestos e pelos encontros casuais, apesar da violência urbana.

Nesse sentido, no fato social carnaval, pulsa uma contracorrente às disciplinas impostas pela sociedade, mas autorizada pela cultura, que, por sua vez, promove uma suspensão parcial do supereu de cada folião. Tal contracorrente coincide com o pensamento do anarquista Freire, para quem “viver com tesão” é o oposto da obediência aos padrões de poder. Assim, nas avenidas, nos blocos de rua ou nos salões, configura-se um estado manifesto de gozo de existir, de alegria, ainda que fugaz.

3 – A alegria revolucionária não é maníaca, nem oriunda do consumismo

Imagem gerada por IA pelo site Café com Pepino.

Para Freire, a fantasia e a imaginação lúdica são ferramentas fundamentais contra o desamor e contra qualquer forma de escravização emocional. O que acho mais bonito e vejo no amor dos casais revolucionários é como eles o vivem de forma lúdica, brincando e jogando sempre. A ludicidade é a mãe do tesão e, ao mesmo tempo, o pai da criatividade. É o processo de criação, no amor, que garante a sua sobrevivência (FREIRE, p. 112).

Se ele insiste que a criatividade do corpo e do afeto nos torna revolucionários, no carnaval esse é o mecanismo por excelência: as fantasias – sexuais, nos termos psicanalíticos, e literais, na forma de trajes – e a abertura para o encontro transformam as ruas em cenários de pura potencialidade. Muda-se de identidade, subverte-se o gênero, desloca-se a moral, e o que resta — no cerne — é a pulsação do desejo por uma vida sem barreiras. A força que une a ludicidade espontânea do carnaval e o “tesão” descrito por Freire nada mais é que a recusa total de encarar a vida como uma repetição de práticas rígidas, sem cor e sem brilho. Não é uma incoerência estúpida reclamar e um cinismo irresponsável ouvir reclamações sobre a falta de prazer sexual num corpo e numa pessoa para a qual tudo o mais na vida funciona sem nenhum prazer?” (FREIRE, p. 71).

Desta feita, é essencial o alerta de que tais práticas rígidas, sem cor e sem brilho são aquelas às quais estamos submetidos na rotina de trabalhos precarizados e exaustivos, das redes sociais virtuais, do consumismo, da ostentação, do narcisismo patológico e ansiogênico que assola o mundo contemporâneo, enquanto sintomas psicossociais nos indivíduos que encarnam as manifestações do ultraliberalismo e as suas aspirações totalitárias.

III. Carnavalize-se

O carnaval nos lembra que a alegria é um direito, um ato de resistência e, sobretudo, uma necessidade. Em tempos em que o ultraliberalismo promove o ódio e a violência, recobrar o tesão pela vida, pelo encontro e pelo outro torna-se não apenas um desejo, mas um caminho político à sobrevivência. Se o fascismo se apropriou da estética do grotesco e da ironia para esvaziar o riso de sua potência libertária, nos cabe recuperar o sentido mais profundo do carnaval – aquele que não apenas desorganiza, mas que reinventa, que não apenas subverte, mas que liberta.

Freire nos ensina que sem tesão não há solução, e isso não é apenas um mantra hedonista, mas um chamado à insubmissão diante do cinismo e da apatia contemporâneos. O carnaval é esse espaço onde o corpo se liberta, onde a alegria se expande e onde a criatividade floresce sem medo. Não se trata de um devaneio efêmero, mas de uma recusa contundente à normalização do medo e da destruição imposta pelo ultraliberalismo. Se o poder nos quer exaustos e obedientes, o carnaval nos ensina a nos mantermos vivos e insubordinados.

Portanto, carnavalizar-se é mais do que uma celebração passageira; é um modo de existência, um gesto de reivindicação da liberdade em sua forma mais vibrante. Em um mundo que quer nos tornar autômatos produtivos, a alegria é, sim, revolucionária. O riso, o prazer e o excesso não são apenas válvulas de escape – são ferramentas para reocupar o espaço público e reivindicar a nossa própria existência. Afinal, enquanto houver corpos que dançam, gargalham e celebram a pluralidade da vida, haverá uma real possibilidade de transformação. Isso é o que eles temem.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Roberto. Sem tesão não há solução. São Paulo: Trigrama Editora, 1987.

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Carnaval brasileiro – o vivido e o mito. São Paulo: Brasiliense, 1992.

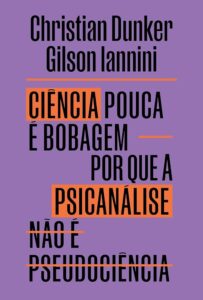

Um dos grandes méritos da obra é a crítica afiada ao culto à personalidade que permeia o mundo da psicanálise. Calligaris não poupa ironias ao descrever os “chefes de escola”, profissionais que, sedentos por admiração, acabam por transformar o vínculo terapêutico em uma teia de dependências. Em vez de libertar, perpetuam “curas” eternas, aprisionando “discípulos” e pacientes em uma forma de submissão psíquica. Suas palavras são como um espelho que reflete não só as vaidades alheias, mas também nos convida a examinar as nossas próprias, psicanalistas ou não.

Um dos grandes méritos da obra é a crítica afiada ao culto à personalidade que permeia o mundo da psicanálise. Calligaris não poupa ironias ao descrever os “chefes de escola”, profissionais que, sedentos por admiração, acabam por transformar o vínculo terapêutico em uma teia de dependências. Em vez de libertar, perpetuam “curas” eternas, aprisionando “discípulos” e pacientes em uma forma de submissão psíquica. Suas palavras são como um espelho que reflete não só as vaidades alheias, mas também nos convida a examinar as nossas próprias, psicanalistas ou não. Nascido em Milão, Itália, em 1948, Contardo Calligaris foi um psicanalista, escritor e dramaturgo que deixou uma importante marca no cenário cultural brasileiro.

Nascido em Milão, Itália, em 1948, Contardo Calligaris foi um psicanalista, escritor e dramaturgo que deixou uma importante marca no cenário cultural brasileiro.