“…e ambos vieram de boas famílias”.

Uma prática muito comum nos colegiais e cursinhos, ao menos, antigamente, era aquela de mandar bilhetinhos para que o professor lesse. Essencialmente, em voz alta. Por mais que, eventualmente, chegassem também cantadas e brincadeiras não lidas.

Os bilhetes eram, geralmente, referentes a alguma tola brincadeira ou piada adolescente, própria a um nexo muito particular daquele grupo, turma ou geração, mas que serviam como pontos de alívio na extenuante obrigação educacional, conforme chegava o momento de escolher o futuro aos que tinham a sorte de estar ali.

Não me lembro de ter enviado bilhete algum, sequer uma vez. Talvez, esse seja um arrependimento a elaborar futuramente. Entretanto, guardo comigo alguns que presenciei. Melhor, vivi, enquanto estudante.

Como quando, em um inverno, numa sala de cursinho com uns cem alunos, vi um querido professor abrir um dos tantos bilhetes que recebeu e gargalhar alto, numa sala silenciosa, enquanto fazíamos exercícios. Todos os chamamentos adolescentes à atenção haviam sido sumariamente silenciados por ele, até então. Devidamente, em prol do bom andamento da matéria e dos interesses de todos, no longo prazo, professor e alunos.

Porém, incontido, ao reagir espontaneamente àquele bilhetinho, ele disse no microfone, subvertendo sua proposição e intento: “esse eu preciso ler”. Naquele momento, mais ou menos 200 olhos fugiram das apostilas e o miraram em excitação. O que viria?

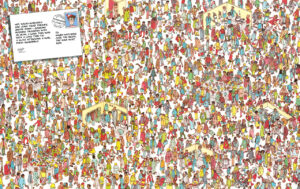

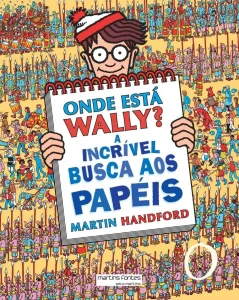

Então, ele continuou com a brevidade humorística dos grandes chistes: “Onde está Wally?”.

Quando todos se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas.

se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas.

Havia ali, entre nós, alguém único, que, diferente, se destacava naquele dia e ninguém tinha notado, salvo o autor do bilhete. E o rapaz, de quem não me lembro o nome, cuja blusa era o objeto do riso, ria conosco, ciente de aquilo não era uma violência, mas um congraçamento.

Só faltava o gorro para que ele fosse o próprio Wally.

Imagine o professor, de frente, ao ler e ver aquele anfiteatro lotado. O autor foi genial e o momento, às vésperas do vestibular, sensacional. Todos rimos muito e nos aliviamos em meio aos exercícios. Cada qual com suas questões objetivas e existenciais.

Lembro-me, também, de um bilhete endereçado a outro querido professor que, no caso, faz-se necessário ressaltar, era, sabidamente por todos, gay. Ao ler o bilhete, ele fez questão de relê-lo em voz alta, parando a aula: “Onde termina essa seta?”.

Naquele dia, ele tinha ido com uma camiseta da Dolce & Gabanna estampada que, nas costas, tinha somente o desenho de uma grande seta, apontada para baixo. Frequentemente, ele respo ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo.

ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo.

Sua ação imediata foi simples e eficaz. Como todos os professores com um pouco de experiência já intuíram a essa altura, ele dobrou o bilhete, devolveu ao aluno na primeira fileira que lhe entregou originalmente e disse: “volta para quem te passou”.

Então, em um silêncio sepulcral, o auditório acompanhou lentamente o retorno do bilhete ao autor, sentado lá em cima, no fundão, na diagonal oposta do anfiteatro. Outrora um bravo, popular, carismático e corajoso, desmascarado em sua covardia violenta, sua cara foi ao chão e, ainda que com certa distância, pude notar suas bochechas rosas tremerem levemente.

A voz do professor ecoou nas caixas do anfiteatro: “Em primeiro lugar, essa é uma camisa Dolce & Gabanna de muito bom gosto, coisa que o senhor e, provavelmente, a sua família, não têm. E não deve ser por falta de dinheiro. Em segundo lugar, e o senhor um dia vai descobrir, cada um goza por onde sente tesão, e isso não é da conta de ninguém. Mas o senhor, provavelmente virgem, ainda não descobriu isso”.

A sala veio abaixo. Ao menos que eu me lembre, essa foi uma das ocasiões em que mais ri em minha vida. Todos nós. Risos enquanto respostas. Cada qual com as suas. Nesse d ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.

ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.

Mais de um quarto de século depois, pautando o universo das redes sociais virtuais, enchendo o saco com suas insignificâncias adolescentes no real e necessário debate público de adultos, desestabilizando, manipulando, derrubando, elegendo governos mundo afora e, consequentemente, piorando a vida de todo mundo, estão os piores “meninos do fundão”. Geralmente, os que menos estudaram e que faziam as brincadeiras mais sem graça pra chamar a atenção de todos. Atraindo cliques com postagens estridentes, cheias de manipulações, com gritos fraudulentos, apelativos, sem fontes ou, ainda, em um anonimato covarde.

Porém, agora, muito além do humor que ri dos reais opressores, daquele de congraçamento, ou mesmo daquele reacionário, dito “politicamente incorreto”, a juventude transviada contemporânea, guiada por velhacos, defende os opressores, dissemina distorções, negacionismos, mentiras e perpetra crimes diariamente, servindo ao velho fascismo que quer achar o Wally para matá-lo com as setas que usam como lanças.

Você, jovem ou velho, quando se deparar com algum texto ou vídeo que soe uma informação, algo que você não sabia, ainda que elementar, travestida de opinião ou de pergunta, busque o autor da citação, a fonte fidedigna daquele texto, daquela ideia ou raciocínio apresentado. De onde veio aquilo, de fato, e qual é a intenção do autor real, que, na imensa maioria das vezes não é a mesma daquele que compartilhou com você. Ainda, quem orientou aquela disseminação artificialmente? Por quê?

Por sua vez, quando você se deparar com um desinformado por ocasião ou um neofascista assumido que saiba, minimamente, dialogar, aprofunde a conversa, o argumento. Peça para ele citar suas fontes, elaborar o seu raciocínio. Coloque a prova na mesa. Mande, educadamente, ele voltar o bilhete e acompanhe até onde ele vai.

Com muita sorte ele chegará até o fundão da internet, todavia, o conteúdo não passará da página dois. Ao menos aos que se importam não só consigo, mas com o restante da turma, com os professores e todos os funcionários do colégio.