Nas últimas 48 horas – no momento em que escrevo, 12 a 14 de junho de 2025 – adentramos no ponto de inflexão que explicita o movimento de queda do primeiro império verdadeiramente global da história. Conforme o esperado, ele, enquanto instrumento de determinados grupos econômicos, se lança ao mar enquanto atira para todos os lados e com todas as suas armas. Os acontecimentos que foram eclodidos nos últimos dois dias são o limiar de um processo racional de trucagem e avanço geopolítico agressivo, construído ao longo de 18 anos pelas mais poderosas forças político-econômicas ocidentais.

Abastecidos com os achados de Gastón Nievas e Thomas Piketty, em um novo banco de dados seminal que eles criaram e que reconstrói sistematicamente os fluxos de comércio global e a balança de pagamentos do mundo inteiro ao longo de mais de dois séculos (1800-2025), notamos de forma cristalina como as quase quatro décadas de desregulação neoliberal dos mercados funcionaram como drenos de riquezas que concentraram a renda global nas mãos da elite do Atlântico Norte em níveis nunca vistos. Assim, parece razoável inferirmos que tais grupos econômicos não aceitariam pacificamente a perda natural da hegemonia do dólar enquanto instrumento de controle que espolia a força de trabalho no restante do planeta.

Perda que viria e, suponho, invariavelmente virá. A questão que se coloca é: qual será o custo total imposto ao resto do mundo por tais forças?

Começamos a ver com maior nitidez agora. Os desdobramentos dos fatos ocorridos nas últimas horas já estão impactando a vida de absolutamente todas as pessoas do planeta, atentem-se elas ou não.

Nas palavras do prof. Renato Janine Ribeiro, o que os dados (do banco criado por Nievas e Piketty) mostram é o que todos no Sul Global sabiam instintivamente, mas que foi contrariado pela narrativa econômica dominante: a riqueza do Ocidente foi construída não por meio de produtividade superior ou “livre comércio”, mas por meio de extração sistemática, transferências forçadas e pilhagem colonial em uma escala que supera qualquer coisa previamente quantificada. Ele complementa, corretamente: O que também é extraordinário é que esse sistema de extração continua até hoje.

Pois bem, nas últimas horas, enquanto se multiplicam os protestos contra as medidas fascistas e ditatoriais do governo estadunidense contra a sua própria população, um senador foi expulso, jogado no chão e algemado após fazer uma pergunta para a secretária de Interior de Donald Trump em uma coletiva. Na última madrugada, em Minessota, o senador John Hoffman foi baleado múltiplas vezes juntamente com sua mulher na casa deles. Ambos passaram por cirurgia e estão internados. Poucos minutos depois, a deputada Melissa Hortman e o seu marido foram mortos a tiros em casa, também em Minessota.

O suspeito ainda não foi preso. Ele estava com uniforme de polícia e com um veículo equipado com luzes, que lembram viaturas policiais. Ele tem 57 anos, trabalha em uma empresa de segurança chamada Praetorian Guard Security e recebeu treinamento militar. Curiosidade: a aludida Guarda Pretoriana era uma unidade militar de elite no Império Romano, responsável pela proteção do imperador e de sua família.

Protestos estavam marcados para esse sábado na região. Hoje, 14 de junho, também é celebrado o Dia da Bandeira dos Estados Unidos e é aniversário de Trump. Desnecessário dizer que os três políticos, alvos do trumpismo, são democratas.

Ainda nessas poucas horas, de forma claramente articulada, Trump foi beneficiado pelo deslocamento das manchetes internacionais para os eventos ligados à outra frente do levante da internacional fascista, no Oriente Médio.

Enquanto o comandante do Titanic avança em seu projeto ditatorial que, ao que tudo indica, perpassa pela construção de uma guerra civil no país para que concentre poderes absolutos, o sanguinário governo israelense atacou o Irã, em uma manobra diversionista alinhada com o governo estadunidense. Este último, supostamente, vinha negociando com o antigo império persa para reduzir as tensões no Oriente Médio, após o início da limpeza étnica dentro das fronteiras ilegais de Israel, com o genocídio no território-gueto de Gaza.

Faixa de Gaza retratada de forma asquerosa por Trump como uma possível área para resorts de luxo destinados à elite global, contudo, de fato, terreno chave para o Atlântico Norte.

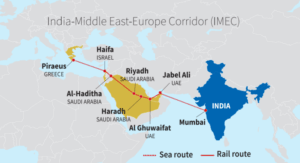

Em setembro de 2023 – um mês antes dos ataques do Hamas com caminhões, picapes, motocicletas, escavadeiras, lanchas e parapentes motorizados, facilitados pelo impopular e pressionado governo de Netanyahu – foi anunciado um megaprojeto de linhas ferroviárias, portuárias e energéticas que pretende ser uma alternativa à Nova Rota da Seda chinesa (Cinturão Econômico da Rota da Seda), denominado Corredor Econômico Índia – Oriente Médio – Europa (IMEC). Proposto por Estados Unidos, União Europeia, Índia e Arábia Saudita, participaram também de sua elaboração Jordânia e Israel. Este último não mantém relações diplomáticas com a Arábia Saudita, que já afirmou que não estabelecerá laços com Israel sem a criação de um Estado palestino. Acontece que o projeto do IMEC traça uma rota que perpassa por quase todo o território saudita até chegar ao porto de Haifa, no litoral israelense, ao norte da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.

Projeto do Corredor Econômico Índia – Oriente Médio – Europa (IMEC).

Aqueles que analisam as intenções e propõem argumentações objetivas partindo das diferenças étnicas e religiosas entre os povos semitas da região erram feio. Traindo o legado de Ben-Gurion, críticas à parte, os neonazistas israelenses – sionistas da extrema-direita instalados no governo Natanyahu – não estariam em tal posição de poder internamente (após um golpe no judiciário) não fosse a sustentação do império e a complacência europeia, que vê neles a sobrevida dos seus papéis de crupiês dos grupos econômicos supramencionados, no grande cassino de cartas marcadas que é a economia mundial.

Conforme o esperado, na acelerada e imagética era digital desregulada – era das guerras híbridas -, a queda do império não seria gradual, muito menos ao longo de séculos, como foram as de outros impérios, sobretudo o romano. Eis a quantidade do calor dissipado pelo desengate geopolítico abrupto promovido pelos últimos acontecimentos. Esperado momento quando, no entanto, os dados são lançados para além do campo de visão dos meros mortais e das demandas dos mercados, sejam eles partes interessadas ou não.

Na última semana, em voto magistral pela regulação das redes sociais virtuais no Brasil, o ministro Flávio Dino indagou, no STF, se gostaríamos de viajar de avião caso não houvesse a regulação do setor. Pois bem, complemento: em relação às redes virtuais, objetivamente, a ausência de regulamentação é muito pior, porque elas em breve alcançarão a totalidade da população e têm a capacidade de remodelar a cognição, o hábito e o discurso coletivo segundo os seus interesses financeiros e políticos, consoantes aos grupos hegemônicos. Jamais vimos tamanha concentração do poder de alienar as massas.

Enquanto a política sucumbe à falsidade da antipolítica (fabricada industrialmente na sociedade do espetáculo a partir da primavera árabe, do 2013 brasileiro e do Maidan ucraniano), influenciadores despreparados (estridentes que viralizam) que viram deputados, bebês reborn, a série do momento e dancinhas de TikTok tonificam e instrumentalizam massas de sujeitos que se percebem cada vez mais desenraizados e desesperados para pertencerem a uma trajetória coletiva.

Em um ambiente onde muitos gritam em busca de atenção e quase ninguém escuta o outro e a si próprio, bombas e imagens de um terror real misturam-se a trends de unicórnios como numa tourada algorítmica. Dinâmicas que reduzem o campo discursivo a memes, achatam complexidades, planificam valores coletivos e hiperestimulam a regressividade e um frágil narcisismo em milhões de pessoas. Estas, por sua vez viciadas (sim, esse é o nome) e intimamente enredadas no mal-estar contemporâneo, respondem elegendo facínoras construídos sob medida que – supunham tantos doutos nas torres acadêmicas – haviam sido enterrados com o fim da Segunda Guerra Mundial. Grosso modo, assim opera a arregimentação política da pulsão de morte por parte de setores econômicos interessados na sua instrumentalização.

Cabo da Tormenta ou Cabo da Boa Esperança, localizado a sul da Cidade do Cabo e a oeste da baía Falsa, na província do Cabo Ocidental, na África do Sul.

O mundo entrou, em velocidade de cruzeiro, na área do cabo da Boa Esperança, que, necessário relembrar, historicamente é conhecido como o cabo da Tormenta. Um salto no desconhecido que evoca nos espíritos inquietos duas questões: como e se completaremos, enquanto espécie, o périplo rumo a um novo horizonte.

Já estamos no ponto do qual não há mais retorno – ou no qual é derrotada a fantasia de que ele seria possível – nos parâmetros civilizatórios. Momento construído desde os primeiros dias subsequentes à quebra do subprime (títulos podres) em 2007, dos maiores bancos dos EU e do mundo e, consequentemente, da economia global em 2008. Desde então, o neoliberalismo se reorganizou naquilo que chamo de ultraliberalismo, abandonando sua hipocrisia anterior, quando seus defensores diziam que suas bases poderiam ser inclusivas. Ele abraçou explicitamente o autoritarismo violento e excludente que impõe à força os interesses do grande capital especulativo aos Estados nacionais.

No entanto, amplos setores das massas, cada vez mais marginalizados, precarizados em seus trabalhos, alienados e instrumentalizados trabalham precisamente contra os limites estreitos que restam à política e contra as possibilidades de transformação através da esfera pública; paradoxalmente (desde que não compreendamos o papel da pulsão de morte nesse processo), o único espaço social possível à sua autonomia e liberdade.

A tormenta chegou.

Entretanto, apesar da proximidade, o Brasil não é o Titanic.

São necessárias altivez, brio e coragem coletiva para abandonar, na máxima medida do possível, as subserviências cultural, econômica, política e jornalística aos EU, para que não sejamos dragados pelo vácuo que o seu naufrágio, enquanto império, poderá provocar nas Américas.

A regulação das plataformas digitais e a prisão da cúpula golpista no Brasil, vexatoriamente alinhada ao trumpismo e à internacional fascista, formam uma boa esperança que não deve, contudo, desmobilizar aqueles que incondicionalmente cerram fileiras de uma perspectiva humanista, democrática e inclusiva. Estes precisam (finalmente) entender que daqui por diante, para que sobrevivam, é preciso (infelizmente para tantos, compreensivamente) que se posicionem – não sobre tudo e todos, porque esse é o desserviço propiciado por tantos influenciadores – mas enquanto um enfrentamento às tantas violências oriundas do campo extremista. É preciso conversar, falar e, sobretudo, escutar.

Entre mísseis físicos e bombas semióticas nas redes, o silêncio é a morte. Ao exercício da cidadania e da defesa dos princípios fundamentais da Constituição Federal não basta mais somente o voto.

Na era das novas tecnologias, o que não faltam são diálogos íntimos que vêm à luz do debate público devido aos mais variados interesses. Muitas vezes descontextualizados, outras tantas, não. A grande audiência gerada por esse tipo de voyeurismo contemporâneo está no cerne do debate sobre a diluição da fronteira entre o público e o privado e sobre a monetização facilitada aos conteúdos pretensamente escandalosos, mas fabricados por aspirantes à fama.

Na era das novas tecnologias, o que não faltam são diálogos íntimos que vêm à luz do debate público devido aos mais variados interesses. Muitas vezes descontextualizados, outras tantas, não. A grande audiência gerada por esse tipo de voyeurismo contemporâneo está no cerne do debate sobre a diluição da fronteira entre o público e o privado e sobre a monetização facilitada aos conteúdos pretensamente escandalosos, mas fabricados por aspirantes à fama.

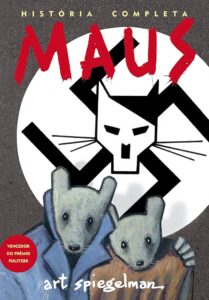

O título Maus é a palavra alemã para “rato”, foneticamente semelhante ao inglês mouse. Ele carrega um significado simbólico central para a obra de Art Spiegelman, pois reflete a metáfora visual e narrativa utilizada ao longo da graphic novel. Na história, os judeus são representados como ratos, enquanto os nazistas são retratados como gatos. Essa escolha remete diretamente à propaganda nazista que desumanizava os judeus, comparando-os a pragas.

O título Maus é a palavra alemã para “rato”, foneticamente semelhante ao inglês mouse. Ele carrega um significado simbólico central para a obra de Art Spiegelman, pois reflete a metáfora visual e narrativa utilizada ao longo da graphic novel. Na história, os judeus são representados como ratos, enquanto os nazistas são retratados como gatos. Essa escolha remete diretamente à propaganda nazista que desumanizava os judeus, comparando-os a pragas. No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo, publicado no livro

No texto O sujeito entrópico – Um ensaio sobre redes sociais, estrutura, reconhecimento e consumismo, publicado no livro

A intersecção entre o narcisismo das pequenas diferenças, o medo ao pequeno número e a geografia da raiva oferece um arcabouço teórico robusto para compreender as tensões que permeiam as sociedades atuais. Esses conceitos revelam como processos psicológicos individuais se refletem e se amplificam nas dinâmicas sociais e políticas.

A intersecção entre o narcisismo das pequenas diferenças, o medo ao pequeno número e a geografia da raiva oferece um arcabouço teórico robusto para compreender as tensões que permeiam as sociedades atuais. Esses conceitos revelam como processos psicológicos individuais se refletem e se amplificam nas dinâmicas sociais e políticas. O assédio moral, o assédio sexual e a importunação sexual –

O assédio moral, o assédio sexual e a importunação sexual –  Jacques Lacan, em O Seminário, livro 10: a angústia (1962-1963), explora a passagem ao ato como um ponto de ruptura na experiência subjetiva. Quando a angústia atinge níveis intoleráveis, o sujeito que comete o assédio pode experimentar uma quebra na sua capacidade de mediar seus impulsos através da linguagem e da simbolização. Essa falha culmina em uma ação impulsiva, que interrompe o campo do pensamento e se manifesta diretamente como ato investido em direção ao outro – uma violência que não é apenas física, mas profundamente psíquica.

Jacques Lacan, em O Seminário, livro 10: a angústia (1962-1963), explora a passagem ao ato como um ponto de ruptura na experiência subjetiva. Quando a angústia atinge níveis intoleráveis, o sujeito que comete o assédio pode experimentar uma quebra na sua capacidade de mediar seus impulsos através da linguagem e da simbolização. Essa falha culmina em uma ação impulsiva, que interrompe o campo do pensamento e se manifesta diretamente como ato investido em direção ao outro – uma violência que não é apenas física, mas profundamente psíquica. Assim, as manifestações de assédios e a importunação sexual devem ser compreendidos não apenas como transgressões morais ou sociais, mas como sintomas de um tipo de falha mais profunda no psiquismo daquele que perpetra o crime.

Assim, as manifestações de assédios e a importunação sexual devem ser compreendidos não apenas como transgressões morais ou sociais, mas como sintomas de um tipo de falha mais profunda no psiquismo daquele que perpetra o crime.

se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas.

se entreolharam, naquele emaranhado de moletons em moles e fáceis tons pastéis e escuros de adolescentes que pretendiam sumir na coletividade, rapidamente, os olhos saltaram para um colega que trajava uma bela blusa de lã, com largas listras na horizontal, vermelhas e brancas. ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo.

ndia às provocações homofóbicas citando suas roupas e perfumes, com bom humor. Depois de um tempo compreendi que tais respostas eram suas únicas defesas, diante das tantas violências que certamente sofreu. Sobretudo, em escolas da elite econômica do interior de São Paulo. ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.

ia não houve um congraçamento total, porque somente uma pessoa não deu risada: o autor do bilhete. Até hoje me pergunto se ele aprendeu a lição.